水槽のコケ(藻)には種類があり、発生原因も様々。大体出現するコケは自宅の水質によってパターン化してきます。水質を調べることも大事ですが、発生するコケから原因を探る逆引きも手段の一つ。

そこで本記事では水槽に発生する茶ゴケやアオミドロ、藍藻、サンゴ苔といった様々な厄介者であるコケの特徴や発生原因と対策/除去方法、さらにはコケを食べる生体を紹介。コケ(藻)の種類に応じて解説しているので水槽管理の参考にしてください。

| 【名前】 サイアミーズフライングフォックス | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| △ | △ | ○ | ○ | △ | × |

| 【名前】 シルバーフライングフォックス | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ○ | △ | ○ | ◎ | △ | × |

| 【名前】 オトシンクルス | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × |

| 【名前】 オトシンネグロ | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ◎ | ○ | △ | × | △ | × |

| 【名前】 ブッシープレコ | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ○ | ○ | ○ | × | × | × |

| 【名前】 モーリー | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |

| 【名前】 レッドラムズホーン | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ◎ | ○ | ◎ | × | × | ○ |

| 【名前】 ゴールデンアップルスネール | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |

| 【名前】 タニシ | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ◎ | ○ | ○ | × | × | △ |

| 画像準備中 | 【名前】 タニシ | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ◎ | ○ | × | × | × | △ |

| 【名前】 ヤマトヌマエビ | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ◎ | × | ◎ | △※ | △※ | × |

| 【名前】 チェリーシュリンプ | ||||

| 【おすすめ度】 | |||||

| 茶苔 | ガラス面 アオコ | アオミドロ 糸状苔 | ヒゲ苔 | サンゴ苔 | 藍藻 |

| ○ | × | ◎ | × | △※ | × |

水槽に発生するコケの種類と対策を紹介していきます!

茶ゴケは繁殖力が強く、濾過の不安定時に発生しやすいコケです。水槽の立ち上げから1〜4週目に起きやすい傾向が強く、初期段階で処理をしないと水草などに絡みついて除去がどんどんしづらくなります。

茶ゴケは簡単に吸い出し、除去がしやすいのでこまめに取り除きましょう。また、水槽内の濾過能力が安定しないと永遠に出続ける厄介なコケでもあります。エアーレーションの実施やCO2添加量の軽減、バクテリア剤の導入などを行うことで一気に改善することが可能です。

オトシンクルスやブッシープレコなどは茶ゴケをすすんで食べてくれます。小型水槽であれば1〜2匹ほど入れておくだけで翌日には無くなっていることも。

茶ゴケは柔らかいコケなので握力強いヤマトヌマエビでなく、チェリーシュリンプレベルでも食べてくれます。(チェリーシュリンプの場合は数が多く必要)

茶ゴケ対策におすすめの生体を動画で紹介!

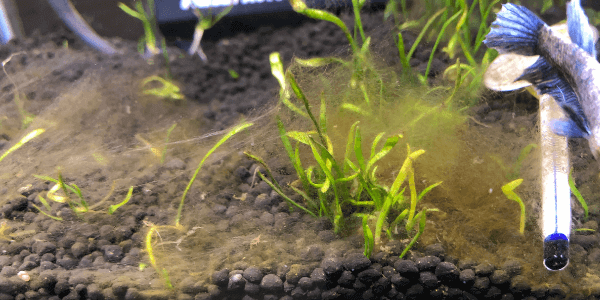

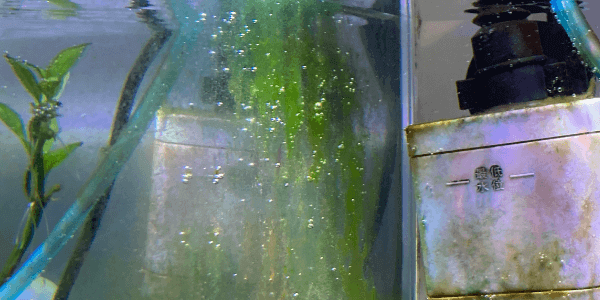

アオミドロは目で見てハッキリと分かるほどの、長い緑色の糸状の姿が特徴。有茎草などに引っかかって漂っていたり、水草の根元に絡み合っているのを目撃することも多いのではないでしょうか。繁殖力が非常に高く、手で取っても取っても次の日には同じ量が再生しているなんてことも多いです。栄養の富栄養化が原因として挙げられます。

一方の糸状と言われるコケのほとんどは水草にふわふわと毛を纏ったような姿が特徴的。生体を導入してもすぐに根絶できない意外と厄介者。

水替えの頻度を上げることで抑制することができます。予防として水草に影響がない程度のオキシドールを添加しておくのも一つの手。もしアオミドロや糸状苔の繁殖が進んでしまい手で取っても整体を入れても景観がきれいにならない場合は思い切って1週間ほどの遮光を行うのも良いでしょう。

ライヤーテールモーリーやブラックモーリー、プラティ系は雑食で餌を過剰に与えなければアオミドロも摘んでくれることがあります。

草食性の高い魚なため、アオミドロも積極的に摘んでくれます。ただ、アオミドロ自体は硬いコケのようで、そこまで好んで食べません。

ヤマトヌマエビやミナミヌマエビは短いふわふわとした糸状コケなら積極的に食べてくれます。アオミドロを食べさせる場合はオキシドールなどで弱体化させてからが良いでしょう。

アップルスネールやラムズホーンなども糸状コケやアオミドロ除去に加担してくれます。ただ、移動速度や食べる速度は遅いので残骸を食べてくれる程度の認識が良いでしょう。

アオミドロとサンゴ苔は増えていくと見分けがつかなくなってきます。サンゴ状苔は水中では白っぽいですが、取り除くと緑にも見えるなど、もはやアオミドロと区別がつかない点があります。硬度が高い水槽や富栄養化した水槽で発生しやすいです。

非常に厄介で手で取る、食べる生体を入れる、薬液を入れるといった方法を合わせないと撲滅は難しいです。合わせて再発生しないように硬度を下げるためにゼオライトを入れる、換水を頻繁に行うといったことも求められます。(水道水の硬度が高い場合は換水頻度を逆に落とす必要がある)

コケ全般を食べてくれますが、サンゴ苔も食べてくれることを確認しています。ただ、コケにも様々あり、サンゴ苔を本ポイントで食べてくれる訳ではありません。

オキシドールやAPTFIXといった薬液で弱らせたサンゴ苔であれば多少摘んでくれます。ただ、全てを綺麗に食べてくれる訳ではないので小型水槽以外は生体駆除は厳しいと思った方が良いです。

ヒゲ苔は緑色のタイプと黒色のタイプが存在します。熱帯魚の餌の食べ残しによってリン酸が放出され、発生するケースが多いです。ただ、立ち上げてから生体を入れていない状態でも発生する事があります。

その場合、富栄養化の可能性が高いため、水替えの頻度を上げることが求められます。また、水流が強過ぎる場所にも発生しやすいので排水口など定期的にメラミンスポンジで吹き上げましょう。

ヒゲ苔が発生しやすい場所は水流が強い傾向があるので水流の強さなどの見直しは必要です。また、生体のみの水槽ではヒゲ苔だらけになりやすいので水替え頻度を上げてあげると良いでしょう。

ヒゲ苔はふさふさとした塊の苔なのでピンセットで根元から摘んで取り除くことができます。石や流木、器具についたものはピンセットやスポンジで手で取る作戦が無難です。葉などについたヒゲ苔はオキシドールを吹きかけることで弱体化させ取り除くことができます。水草によっては一緒に弱ってしまうことがあるので注意。

サイアミーズフライングフォックスはヒゲ苔対策によくおすすめされる生体の一つ。餌を与えないようにすることで集中的にヒゲ苔を食べてくれる傾向にあります。ただ、個体によっては全く食べないので注意。

サイアミーズよりも草食性が強いため、餌を絞るといったことをせずとも積極的に食べてくれます。昨今ではサイアミーズよりもおすすめされる傾向が強い生体。

藍藻はコケというよりシナノバクテリアという細菌になります。ネバッとした真緑の幕が水草や砂などにへばりつき、さらに水から鼻を突くような刺激臭も出す特徴があります。

化粧砂にへばりついた藍藻は砂ごと吸い上げることができますが、水草などについた藍藻はなかなか除去できません。放っておくと水槽内がどんどん汚くなってしまいます。

ランソウは細菌の仲間なのでオキシドールを水槽に入れれば数日で除去することが可能です。また、魚の病気の薬であるグリーンFゴールドを添加しても除去することが可能です。(オキシドールと比べたらかなりコスト高)

オキシドールもグリーンFゴールドも添加して除去した後、2週間経過して発生していなければ撲滅成功と思って良いです。再発した場合はまだ水中に細菌が残っていることになるので再度添加して除去を狙いましょう。

モーリーやプラティも藍藻を多少食べる傾向にあります。ただ、好んで食べている訳ではないので食べない個体も存在します。あまりに広範囲だと除去は難しいです。

アップルスネールやラムズホーンなども藍藻をジワジワと食べてくれる傾向にあります。ただ、移動速度や食べる速度は遅いので完全撲滅は難しいです。

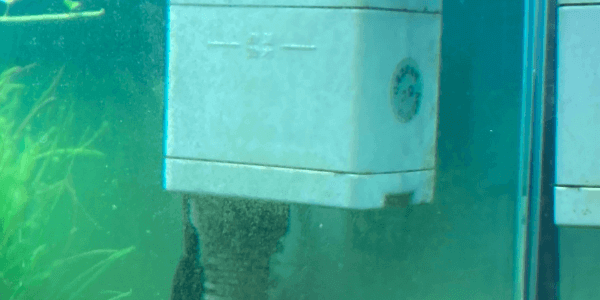

ガラス面に発生するコケの原因は、主に硝酸塩やリン酸塩が原因とされています。立ち上げたばかりで水質が安定しない(ソイルから滲み出るアンモニアが硝酸塩に変わるタイミング)、熱帯魚が多く硝酸塩やリン酸塩が溜まってしまう。または濾過が追いつかなかったり濾過槽が汚れいてる場合に起きやすいです。

環境が整って急に発生したという場合は液肥などの栄養添加が原因の可能性もあります。

ガラス面のコケは激落くんといったメラミンスポンジで簡単に落とすことができます。ただ、メラミンスポンジで拭いた際に水槽内でスポンジを絞ると再度発生しますので、必ず別に用意したバケツの水でスポンジを濯ぐようにしてください。

また、殺菌灯をつけることでも消滅させることが可能です。設置してから1週間ほどで除去でき、魚の病気(白点病など)対策としも有用なのでおすすめです。

アップルスネールやラムズホーンといったスネール系がジワジワと食べてくれる傾向にあります。ただ、移動速度や食べる速度は遅いので完全撲滅は難しいです。

オトシンクルスやブッシープレコなどはガラス面のコケを積極的に食べてくれる傾向にあります。しかし、ガラス面を全て綺麗にしてくれるほどの活動量ではないので期待しないように。手っ取り早いのは拭き取ること。

どのコケの発生源も富栄養化と照明時間がほとんどの原因です。生体に頼ってコケを処理することは悪くありませんが、繁殖力を食べる量が上回らなければ解決しません。

そして、生体が増える分だけ富栄養化は再発しやすくなりますし、命を管理する責任も増えていきます。また、生体を導入しても解決できない場合は、諦めて遮光を行うなどの施策が必要となってきます。